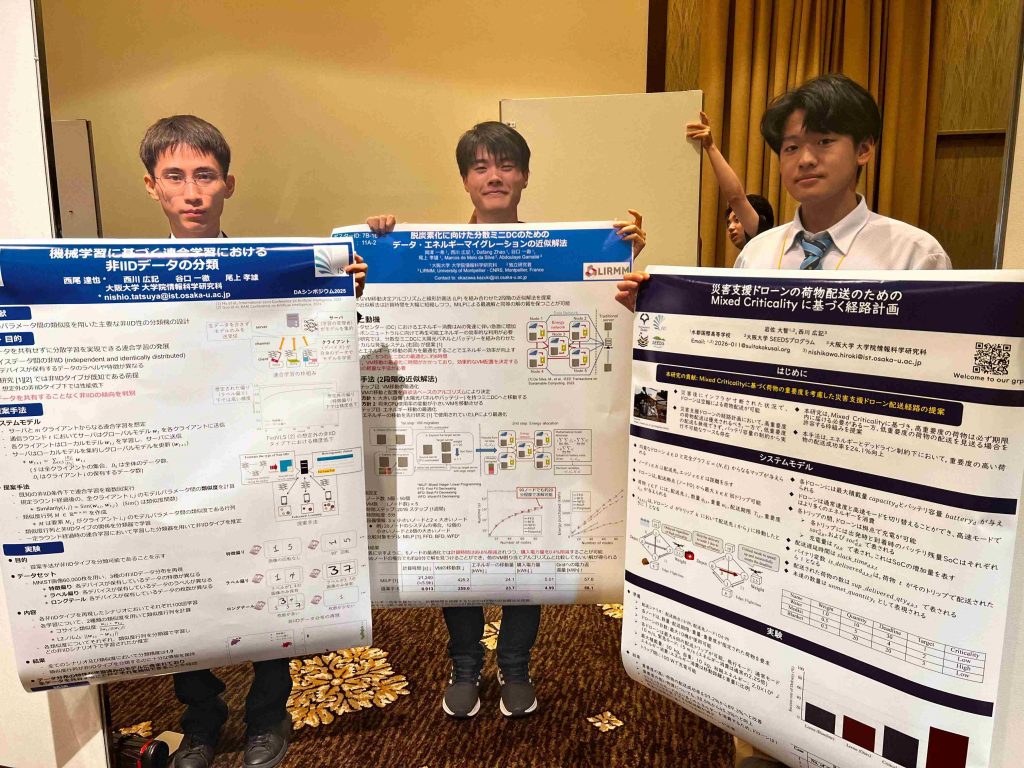

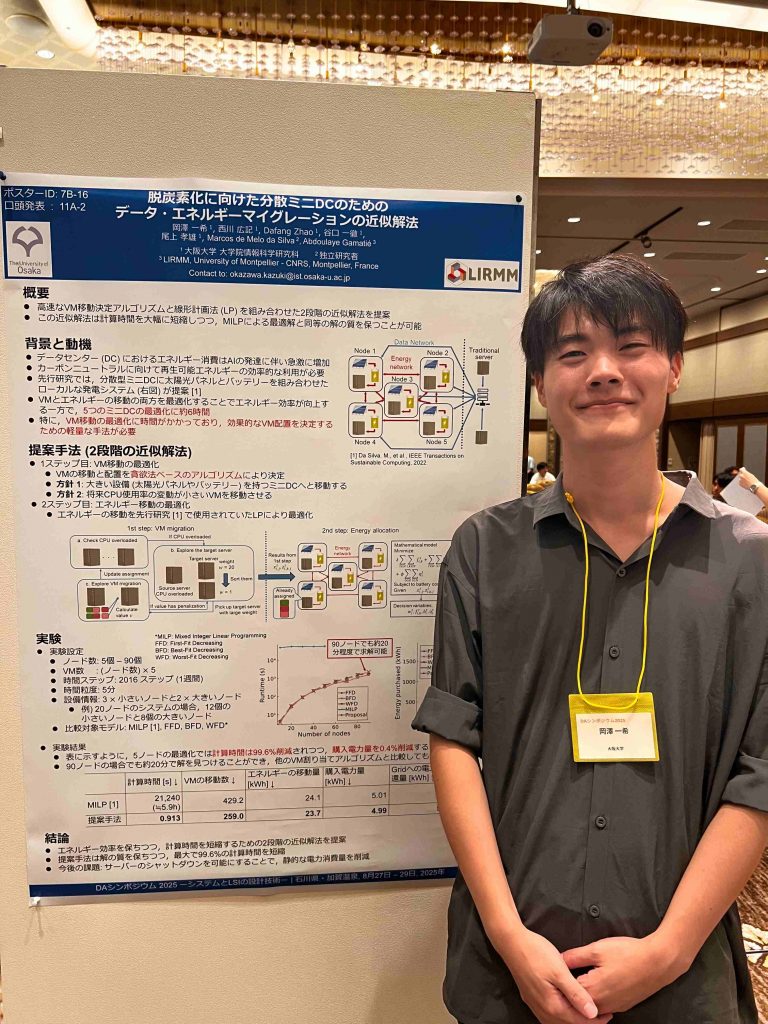

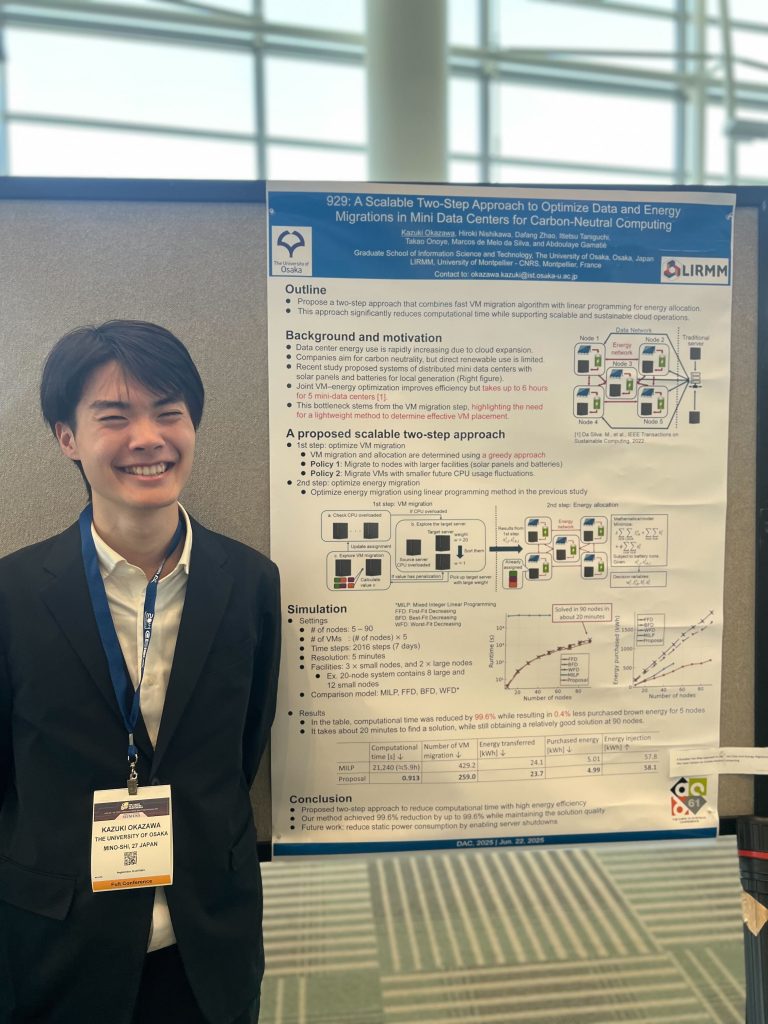

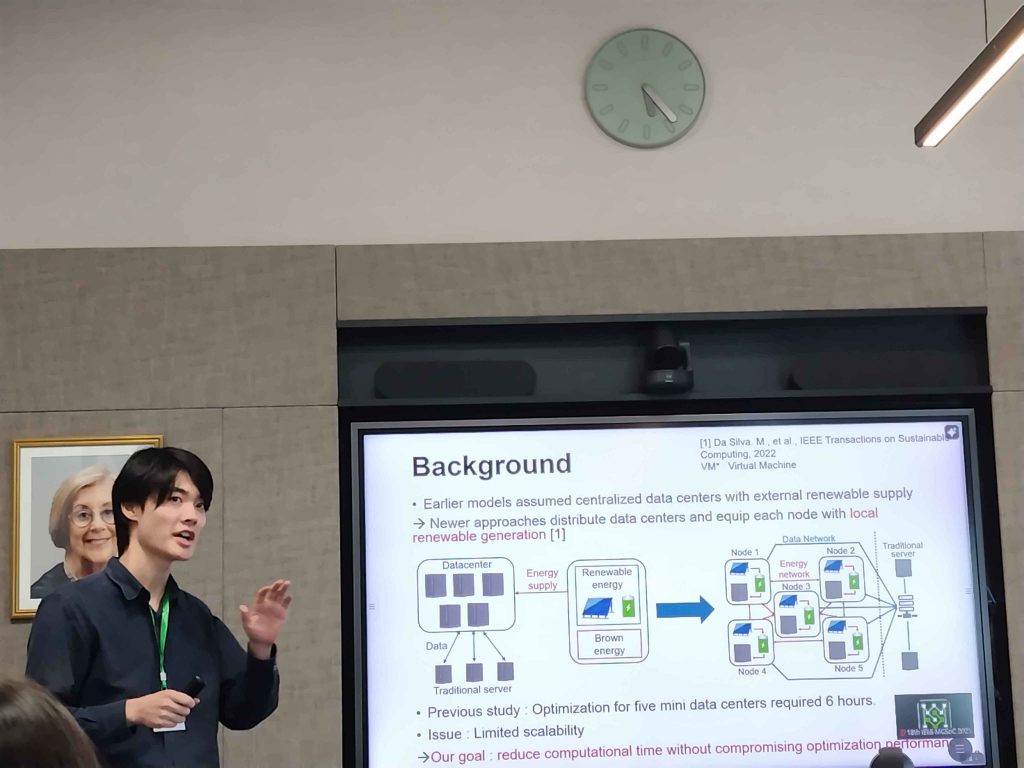

2025年12月15日~18日にシンガポールで開催された組込みマルチコア/メニーコアのシステムオンチップに関する国際会議18th IEEE International Conference on Embedded Multi/Many-core Systems-on-Chip 2025 (MCSoC 2025) に,D1の岡澤一希さんが出席し,「Carbon-Neutral Computing at the Edge: Scalable Greedy–LP Optimization of Green Data Centers」という題目で口頭発表を行いました.

本研究の成果は,フランスの国立研究所 Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) の研究者 Prof. Abdoulaye Gamatiéらとの共同研究で得られたものです.今回,残念ながら教員は参加できずに岡澤さん単身での出張となりましたが,慣れた様子で発表してくれたようです.現地で岡澤さんを支援してくださった先生方には深く御礼申し上げます.なお,岡澤さんは来年4月からの日本学術振興会 特別研究員 DC2 にも内定しており,引き続き,我々の国際共同研究に携わってくれることを期待しています.

これで2025年の当講座からの国際会議への対外発表を全て終えました.累計で12種の国際会議に出席し,18件の研究発表を行いました.また,国内研究会で計6件の発表を行い,精力的に活動を行いました.日頃から支援いただいている全ての方々に改めて御礼を申し上げます.2026年も引き続き研究活動に邁進して参ります.